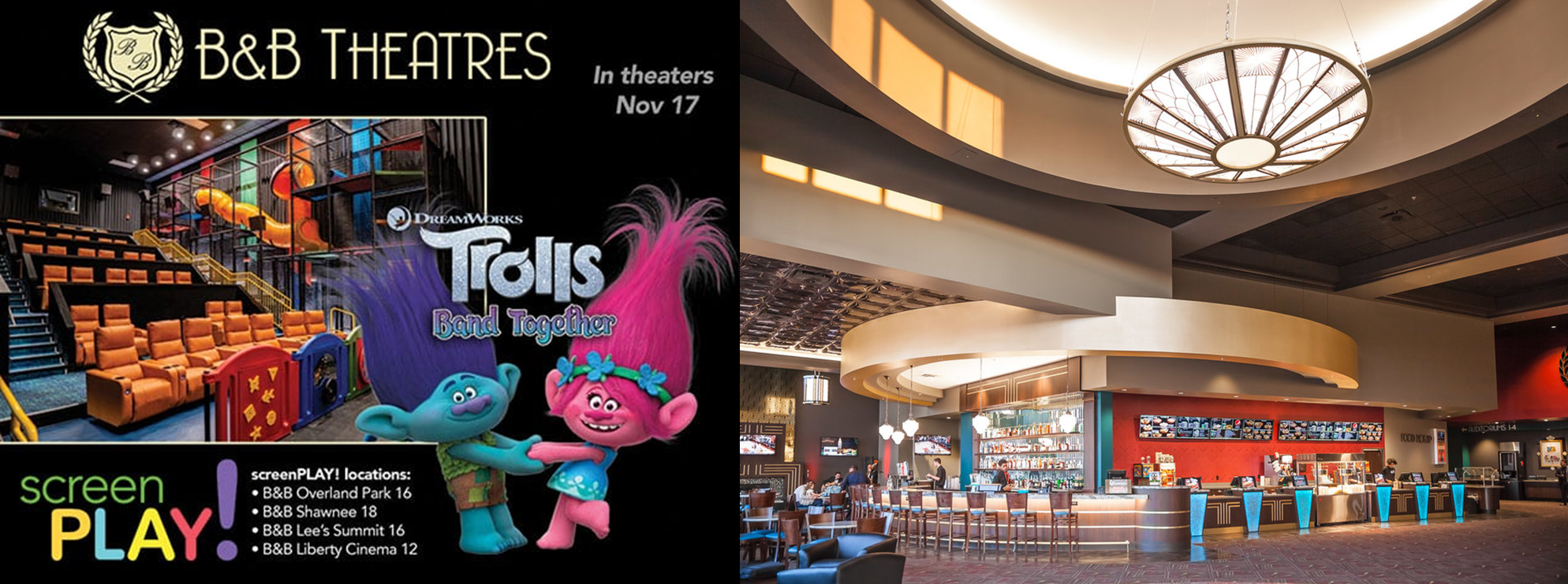

“더 이상 영화만으론 생존할 수 없다.” 100년 넘게 미국 남부와 중서부에서 극장을 운영해온 가족기업 '비앤비 씨어터(B&B Theatres)'의 대표 밥 배그비(Bob Bagby)의 말은 오늘날 전 세계 극장 산업이 직면한 현실을 함축한다. 팬데믹 이후 관객의 발걸음이 끊긴 극장가는 이제 ‘단순 상영관’만으로는 생존할 수 없음을 모두가 잘 알고 있다.

미국: 영화관에서 ‘복합 문화 공간’으로... 변해야 한다.

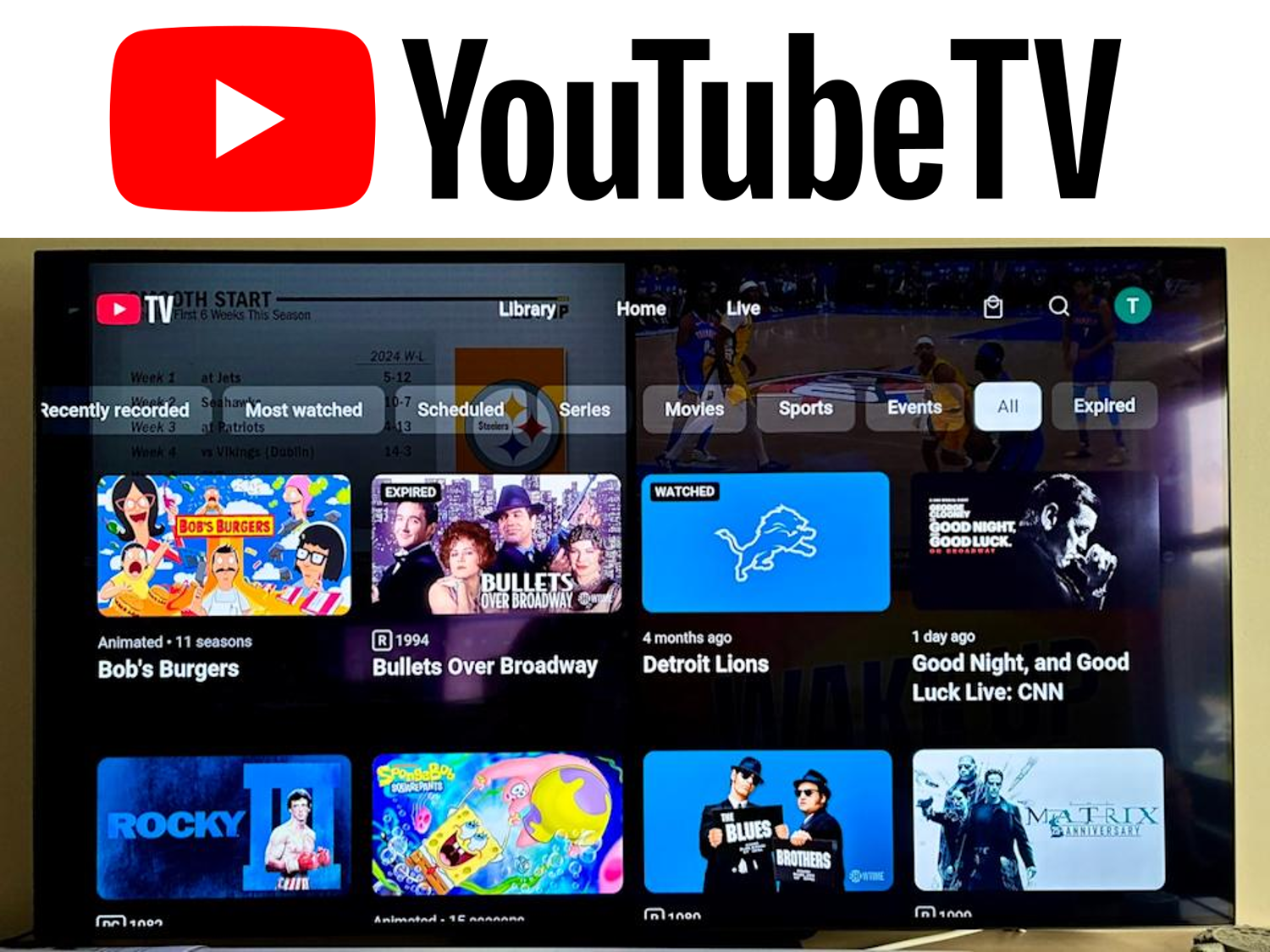

B&B Theatres는 위기를 기회로 삼고 있는 중이다. 팬데믹으로 스튜디오의 신작 공급이 줄고 관객의 극장 방문이 사라지자, B&B는 영화 상영 외에도 볼링장, 피클볼 코트, 아케이드 게임, 바 등 다양한 문화 활동을 즐길 수 있는 ‘멀티플렉스 문화 공간’으로 방향을 틀었다.

(출처 : B&B THEATRES 홈페이지)

B&B는 현재 4개의 복합 시설을 운영 중이며 올해 안에 4곳을 추가 오픈할 계획이다. 영화 관람 여부와 관계없이 고객이 머무르며 소비하도록 유도하겠다는 것이다.

![[프리미엄 리포트] 미국 케이블TV 2025, 변화와 미래 전략](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.directmedialab/2025/05/vj931j_202505270106.png)